粮食安全,国之大者。随着党中央对坚守18亿亩耕地红线的要求从“必须实至名归”提升至“党政同责、终身追责”,我国耕地保护要求越来越严格,管理内容越来越精细,耕地保护“硬措施”不断完善,耕地数量减少的趋势得到初步遏制。2020—2023年,我国耕地总量连续三年净增加。在我国经济持续回升向好的背景下,未来仍存大量各类发展建设占用耕地需求,必须落实好耕地占补平衡[1]。由于耕地后备资源越来越少,耕地占用与保护的矛盾愈发突出如何全面落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护要求,需要进行深入探索。目前,我国耕地保护管理已初步形成涵盖调查监测、规划管控、用途管制、种植利用、整治修复、监督考核等环节的全链条管理体系。但由于过去多为任务式的被动保护,各管理环节缺乏有机串联,模式体系不够健全。

鉴于此,本文基于主导统筹思路和系统思维,聚焦现状问题,研究提出耕地“五量联保”治理模式。

一、耕地保护管理现状问题

在我国国家产业体系中,农业始终处于弱势位置。受此影响,耕地保护长期未被地方基层政府实质性重视起来,虽然国家不断出台政策要求、措施,但是耕地保护的被动局面仍未得到有效改善,主要体现为管理链条串联不足、全盘统筹不足等方面。

(一)管理环节多,缺乏有机串联

随着粮食安全形势越来越严峻,国家对于耕地保护的重视程度不断提高,耕地保护管理工作环节的内容日渐增多,目前涵盖调查监测、规划管控、用途管制、整治修复、种植利用、监督考核等内容的全链条管理体系已具雏形。但在管理实践中,各环节之间多是“各自为战”,尚未形成有机的串联。如耕地质量分类监测与更新工作已开展三年,但成果如何应用到耕地保护各管理环节中尚未明确;国土空间规划主要明确了现状耕地和永久基本农田的数量和布局,但对于通过整治、修复而补充增加或提升质量的耕地统筹考虑不足,无法对耕地整治实施环节发挥引领作用;耕地上的农业产业发展安排,涉及农业农村部门和自然资源部门之间的协调问题,以及考核导向差异等问题,常常因为产业布局安排与耕地用途管制衔接不充分,导致产业落地难、周期长等问题,甚至出现违法违规利用耕地现象。

(二)规划类型多,传导体系不完善

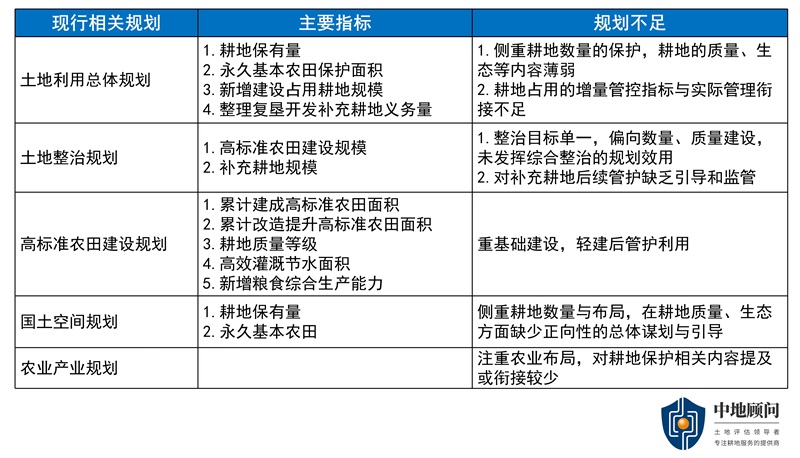

一直以来,与耕地相关的规划种类较多,但侧重点各有不同,详见表1。

表1 现行耕地保护相关规划内容

如土地利用总体规划侧重耕地的数量和布局管控,约束性强;土地整治规划侧重耕地质量提升、数量补充[2],约束性弱;高标准农田建设规划侧重耕地质量提升和布局安排[3],具有一定约束性;农业产业规划主要为农业产业布局安排,空间属性弱,与耕地保护的关联性考虑较少。各地陆续审批的国土空间总体规划,由于内容庞大、规则复杂、时间紧迫等因素,难以在耕地和永久基本农田方面形成完善的内容体系,仍以完成耕地和永久基本农田保护数量和空间布局管控为主。总体上,与耕地相关的现行规划种类较多,但彼此之间并没有围绕数量、质量、生态“三位一体”形成内容全覆盖,大多数规划均未涉及耕地生态方面;同时,规划之间也没有形成核心指标的传导控制体系,如土地利用总体规划中确定了新增建设占用耕地规模和补充耕地规模等约束性指标,但在土地整治规划编制和审核时并未与该指标衔接。

(三)保护管控与利用引导的衔接不足,工作局面被动

耕地管理涉及保护管控与种植利用两个层面,保护管控以自然资源部门为主,多为约束性的管控,政策属性和空间属性均较强;种植利用以农业农村部门为主,多为预期性的引导,政策属性强,空间属性较弱。由于涉及部门联合协调,以及管理侧重和技术属性差异等原因,耕地保护与利用两大环节衔接不足。

二、主动统筹的转型思路

(一)夯实面向考核的管理举措和组织体系

目前,中共中央已经印发耕地保护和粮食安全考核办法,对考核对象、考核内容、考核步骤、考核结果运用等作出了全面规定,考核工作整体制度框架基本建立。考核内容涵盖耕地保有量、永久基本农田保护、耕地占补平衡、耕地质量保护与提升、高标准农田建设、粮食播种面积和产量等多项内容,涉及自然资源、发展和改革、农业农村等多个部门,形成了体系性的考核内容和模式。

地方在开展耕地保护管理工作时,应坚持“以终为始”的思路导向,以通过考核为基本目标,系统性地开展各项工作。一方面,要聚焦耕地保护考核的内容要点,在现有各项管理工作的基础上,进一步评估耕地保护管理体系的完整性、系统性、高效性等,将考核内容逐一转化为具体的管理制度和举措,形成内容完整、系统、高效的管理体系。另一方面,应强化耕地保护的组织体系保障,尤其要以“田长制”为核心抓手,发挥“田长”的全面统筹作用,通过构建田长制组织体系,将耕地保护的各项内容要点和管理举措逐级传导至各层级田长,明确田长的具体职责、目标、举措等,配套相关工作流程机制,为各项工作的高效运行、落地实施提供保障。

(二)突出耕地保护专项规划的空间统领作用

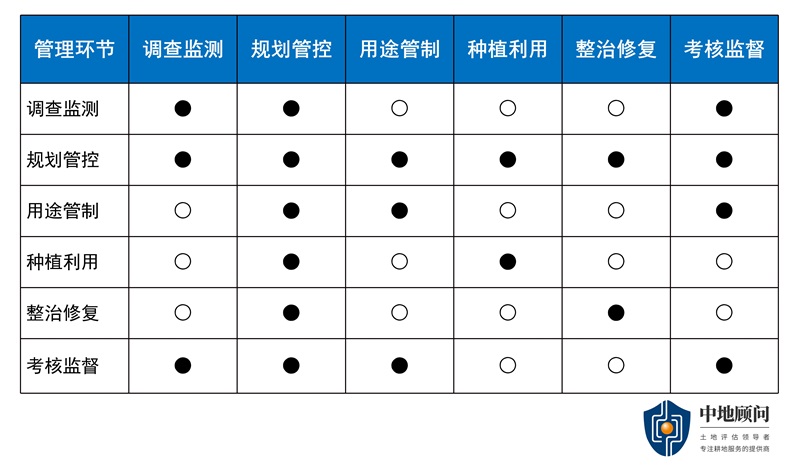

随着耕地保护和粮食安全考核“二合一”的全面实施,耕地保护管理的体系性要求进一步增强,迫切需要一个强力抓手来串联耕地保护工作的各项环节,从而全面谋划耕地保护的各项内容安排。经过关联性矩阵分析,能够将耕地保护管理现有六大环节内容串联起来的只有规划管控环节,详见表2。

表2 耕地管理各环节关联性

注:●代表实际管理中两个环节有密切关联;○代表实际管理中两个环节无密切关联。

调查监测主要是对现状的调查,缺少对未来的研判和安排,难以对耕地保护工作的整体推进提供指引;用途管制主要是针对耕地保护过程中用途变化的管控[4],管理对象只是耕地保护内容的一部分;种植利用更多是对耕地设施建设、种植利用等内容的安排,管理内容难以涵盖耕地保护全部内容;整治修复侧重在耕地布局优化、质量提升、生态保护修复等方面;考核监督则定位在对耕地保护过程和结果的监督奖惩,属于末端环节。

在国土空间规划体系下,耕地规划作为一项专项规划可以与其他各管理环节进行有效的串联,充分传达落实国土空间总体规划中耕地保护目标与永久基本农田保护等耕地保护要求,并对耕地及其潜力空间作出任务安排[5]:第一,要基于调查监测现状进行规划,也要依托年度变更调查对规划实施进行体检[6];第二,可以对耕地占补平衡、进出平衡等管制内容进行一定时期内的规划安排,让用途管制的时空视野更长、更广;第三,可以与耕地利用优先序、农业产业规划等融合,明确种植用途管控指引“一张图”,将耕地利用环节融合进来;第四,整治修复所涉及的布局优化、质量提升等内容,均可以且需要通过规划进行全域整体谋划,逐年实施;第五,考核监督内容可以转化为耕地规划的内容、指标,进行年度考核、监测和动态规划目标修正,可以探索动态型的规划管理方式。

因此,耕地保护专项规划可以作为主动统筹转型的重要抓手,不能仅仅将其定位于国土空间规划体系中的专项规划,要强化耕地保护专项规划在耕地保护管理体系中的空间总统领地位和作用。通过细化耕地保护规划目标、指标,将调查监测、用途管制、整治修复、种植利用、考核监督等全链条环节要点进行有机串联,从主动统筹的角度进行变革谋划,确保规划总体目标能够有效传导至各实施环节,促进实现耕地数量不减、质量不降、生态改善的综合目标。

(三)强化耕地保护与种植利用的有机融合

只有切实做到高效种植利用才真正实现了耕地保护。因此,应主动统筹耕地保护转型,重点探索耕地保护从当前的数量型基础式保护向利用型内涵式保护模式转型。这里重点涉及自然资源和农业农村两个部门的联动协同。自然资源部门依托长期以来积累的强约束管理技术和机制,已经形成了较为完整的数量型保护管控模式,基本能对耕地总量及过程中的变化实现监督管控,但受专业性不足及职能划分等影响,难以对耕地上的种植生产进行相关管理。农业农村部门则擅长于种植生产的管理,长期以来也形成了粮食功能区、高标准农田、粮食种植任务考核等相关管理机制和抓手,同时,农村集体组织管理也是一项重点工作,相当于对耕地种植至关重要的生产力和生产关系进行调整,这都是农业农村部门所擅长的。

由此来看,自然资源和农业农村两个部门的工作职责和长短优势具有高度互补性,如针对耕地无人种植、非粮化等问题的破解,需要两部门高度协同,自然资源部门侧重耕地数量的增加和保护,农业农村部门侧重对种植作物类型的引导和监控,以及种植主体的统筹和培育等。只有两部门深度联动,才能有效实现耕地保护利用管理目标。

三、“五量联保”治理模式

(一)“五量联保”的内涵界定

通过对耕地保护利用相关政策、规划、标准等内容进行系统性研究,可以将耕地保护管理的核心内容对象总结为“五量”,即:①存量,指现状耕地,尤其是可长期稳定利用耕地,核心是已划入耕地保有量和永久基本农田的部分;②减量,指未来因非农、非粮等各类建设占用而流出的现状耕地,这部分需要进行严控;③增量,可通过整治形成用于补充、恢复的潜力耕地,主要是指非耕农用地、未利用地等地类,一方面用于耕地的占补平衡、进出平衡的补充或流入,另一方面用于满足耕地保护任务缺口的补齐;④质量,是一个综合性的内容,指通过耕地布局优化、质量建设提升、生态修复等途径,实现耕地保护利用的综合性改善;⑤产量,则是指耕地的生产利用管理,通过对种植利用的引导和管控,实现耕地的合法高效利用,保障粮食等作物的产量。

按照前述由被动保护向主动统筹转变的思路,本文认为,应推进耕地的“五量联保”,即基于系统思维,面向耕地保护和粮食安全考核,通过存量、减量、增量、质量、产量的有机融合,串联耕地保护管理的各个工作环节,形成系统性主动统筹治理模式(图3)。其中“增量—存量—减量”构成了耕地保护的基础链,确保耕地的数量基础;“存量—质量—产量”构成了耕地保护的内涵链,实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。

图3 耕地“五量联保”模式示意图

(二)“五量联保”治理模式要点

1.锚定存量,严格落实耕地和永久基本农田保护

现状稳定利用耕地是耕地中的精华,国土空间规划已通过划定耕地保有量和永久基本农田将绝大部分稳定耕地纳入保护范围进行严格监管。一方面,要通过国土空间规划和耕地保护专项规划将保护任务分解下达至各级规划[7],确保保护任务落实到具体空间位置,同步划定永久基本农田储备区。另一方面,应结合“田长制”等工作将保护任务落实到具体责任人,签订保护责任书,强化巡田管理机制,将人防和技防相结合,及时发现、认定、处置违法违规占用耕地等行为[8]。针对可能存在城市之间的易地代保等情况,可以探索落实将代保的现状耕地以耕地保有量指标和控制线的形式纳入耕地保护专项规划中,这样既有利于将自身任务和代保任务进行精细化管理考核,也确保耕地规划“一张图”的完整性。

2.严控减量,严格耕地占用管制,精准研判占用计划

耕地减量主要由非农化或非粮化的各类建设占用所导致,针对这些占用的管理,过往多以具体项目(如占补平衡)或年度方案(如年度进出平衡方案)等形式进行,缺乏总体性预判和谋划。本文认为,在主动统筹转型思路下,应以耕地保护专项规划为重要抓手,充分衔接各级各类已批和在编国土空间规划及重点项目建设计划,全面剖析各类建设所需占用的耕地情况,并对其必要性进行论证分析,精准研判耕地占用总量、细化地类、质量、布局、时序等信息。同时要与《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知(试行)》(自然资发〔2023〕193号)中所提的“市县国土空间规划实施中,要避免寅吃卯粮,在城镇开发边界内的增量用地使用上,为‘十五五’‘十六五’期间至少留下35%、25%的增量用地。在年度增量用地使用规模上,至少为每年保留五年平均规模的80%,其余可以用于年度间调剂,但不得突破分阶段总量控制,以便为未来发展预留合理空间”要求进行衔接,确保精准研判耕地减量的时序节奏,以便更好地落实“以补定占”的最新要求。

3. 统筹增量,突出补充恢复耕地全局性管理

按照最新“以补定占”的政策要求,耕地补充恢复潜力的评价和实施管理将是一项非常重要的工作。首先,应结合耕地后备资源调查等先期工作,系统全面地分析辖区内耕地补充恢复的潜力情况,进行分级分类。其次,根据耕地减量的时空计划,以及补齐土地利用总体规划确定的耕地保护任务缺口等需求,制定耕地补充恢复的计划安排。同时,还要注重耕地补充恢复过程中整体布局的优化,避免过往“占整补碎”的情况再次发生,要加强对补充恢复耕地选址的要求和监管。为更好地保障耕地补充恢复工作的顺利实施,可进一步探索对优质潜力耕地的适当监管,通过衔接“田长制”等将优质潜力耕地纳入巡查监管范围,防止出现违规占用、破坏耕作层、污染土壤等问题。

4.提升质量,推进质量和生态的系统性提升

耕地质量管理一直是耕地管理的薄弱环节,通常只在耕地占补平衡等个别管理环节实施应用。主动统筹转型思路下的耕地质量应当从更加系统的角度进行管理设计,探索耕地保护集聚区建设管理机制。通过设置纳入集聚区的耕地占比、耕地质量提升等别、耕地连片度提升幅度、耕地内部水田/水浇地/旱地结构比例等系统性规划目标,在辖区内基于现状耕地和补充恢复潜力耕地,划定百亩方、千亩方、万亩方的耕地保护集聚区[9],并根据建设重点内容将集聚区划分为数量补充型、质量提升型、生态修复型、综合建设型等类型,进而明确各集聚区的整治建设方式,如垦造水田、高标准农田建设、全域土地综合整治等,谋划形成具体的规划指标和工程项目。同时,加强耕作层剥离再利用的供需统筹管理[10],以耕地保护集聚区建设为重要时空指引,强化对耕作层土壤的存储点的规划布局,探索通过公共资源交易平台等进行供需信息共享,促进耕作层剥离土壤的有效利用。

5.保障产量,健全耕地利用和管护运作机制

保护和利用是耕地的一体两面,二者高度协同才能实现耕地的高质量保护。耕地保护管理应在保护的基础上将利用和管护环节融合联动起来,与农业生产的相关要求进行充分衔接,通过设定相关种植结构指标,确保重要作物种植面积达到底线要求,探索耕地利用优先序,基于政策要求、自然本底、历史传统、农业产业规划等研究制定耕地种植用途管控“一张图”;衔接优化“两区”(粮食生产功能区和重要农产品生产保护区)划定结果,确保粮食安全及棉油等重要农产品的有效供给[11];设定土地流转率相关指标,探索“小田并大田”改革,引导促进耕地适度规模化经营;强化新型农业种植主体的培育和管理,加强对种植大户、专业化公司等的认定管理,保障耕地种植主体供给[12]。有条件的区域可以探索结合“田长制”,在耕地保护网格的基础上进行网格分级分类,差异化引导网格内耕地进行产业方向、运营模式选择等,促进耕地生产、管护、监督等方面的精细化管理[13]。

参考文献

[1]中国政府网.切实加强耕地保护 改革完善占补平衡制度[EB/OL].[2023-10-10].https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202310/content_6907948.htm.

[2]梁梦茵,孔凡婕,梁宜.“十三五”土地整治规划的回顾与反思[J].中国土地,2021(01):36-38.

[3]陈正,刘瀛弢,贺德俊,等.中国高标准农田建设现状与发展趋势[J].农业工程学报,2023,39(18):234-241.

[4]张维宸,韩阳,李泉金,等.我国耕地保护制度回顾与思考[J].中国国土资源经济,2023,36(12):25-34.

[5]卢霞.省级耕地保护国土空间专项规划编制的探索和实践:以湖南省为例[J].中国土地,2023(6):44-47.

[6]郧文聚,李春泽,张超,等.耕地数量-质量-生态一体化调查监测技术体系构建设想[J].地理信息世界,2022,29(5):14-19,27.

[7]白世强.在国土空间规划编制和实施中加强耕地保护[J].资源导刊,2020(07):20-21.

[8]齐世敬.耕地保护田长制的实践探索与思考[J].中国土地,2022(5):8-11.

[9]郭勇,张子言.加快粮田集中连片 守牢耕地保护红线 长兴县全力搭建现代田园共富班车[J].浙江国土资源,2022(11):55-56.

[10]余秋华,任文海,何迅,等.耕地耕作层资源保护利用的意义、问题和对策[J].中南农业科技,2023,44(06):140-142.

[11]柯新利.关于耕地保护与利用的新思考[J].中国土地,2023(9):28-31.

[12]王一钊,唐树生,吴勇昊,等.“十四五”时期积极应对我国粮食安全的对策研究[J].陕西农业科学,2021,67(4):1-6.

[13]周自军,于子坤,高阳,等.加强耕地种植用途管控 保障国家粮食和重要农产品稳定安全供给[J].中国农业综合开发,2023(02):16-20.