自然资源部近日正式发布修订后的《划拨用地目录》(自然资源部令第16号)(以下简称“新《目录》”),将于2025年9月1日起施行。这是自2001年实施以来,该目录的首次全面修订,标志着我国土地资源配置与管理进入更加精准、规范的新时代。

为何要修订?

高质量发展呼唤新规则

现行《划拨用地目录》已运行24年,在保障基础设施、公共服务用地方面发挥了重要作用。然而,随着经济社会快速发展、投融资体制改革深化以及新产业新业态涌现,旧目录面临新挑战:

覆盖不全,关键领域“无据可依”

储能电站、综合管廊、国家储备设施、应急避难场所、生态环境和资源保护设施等关键领域用地,未被明确纳入旧目录覆盖范围,导致这些重点项目在申请用地时缺乏明确政策依据。

界定不明,公益边界“易被模糊”

对“非营利性”、“公益性”、“非经营性”等核心认定标准缺乏清晰、可操作的界定,易引发执行争议和审批扯皮,以及部分打着公益性旗号项目的套利空间。机制滞后,市场配置“动能不足”

旧目录的制度设计未能适应土地要素市场化配置改革深化的要求,实践中划拨仍是许多项目的“默认选项”,缺乏引导建设单位自愿选择有偿使用(出让/租赁)的机制,挤压了市场配置空间。

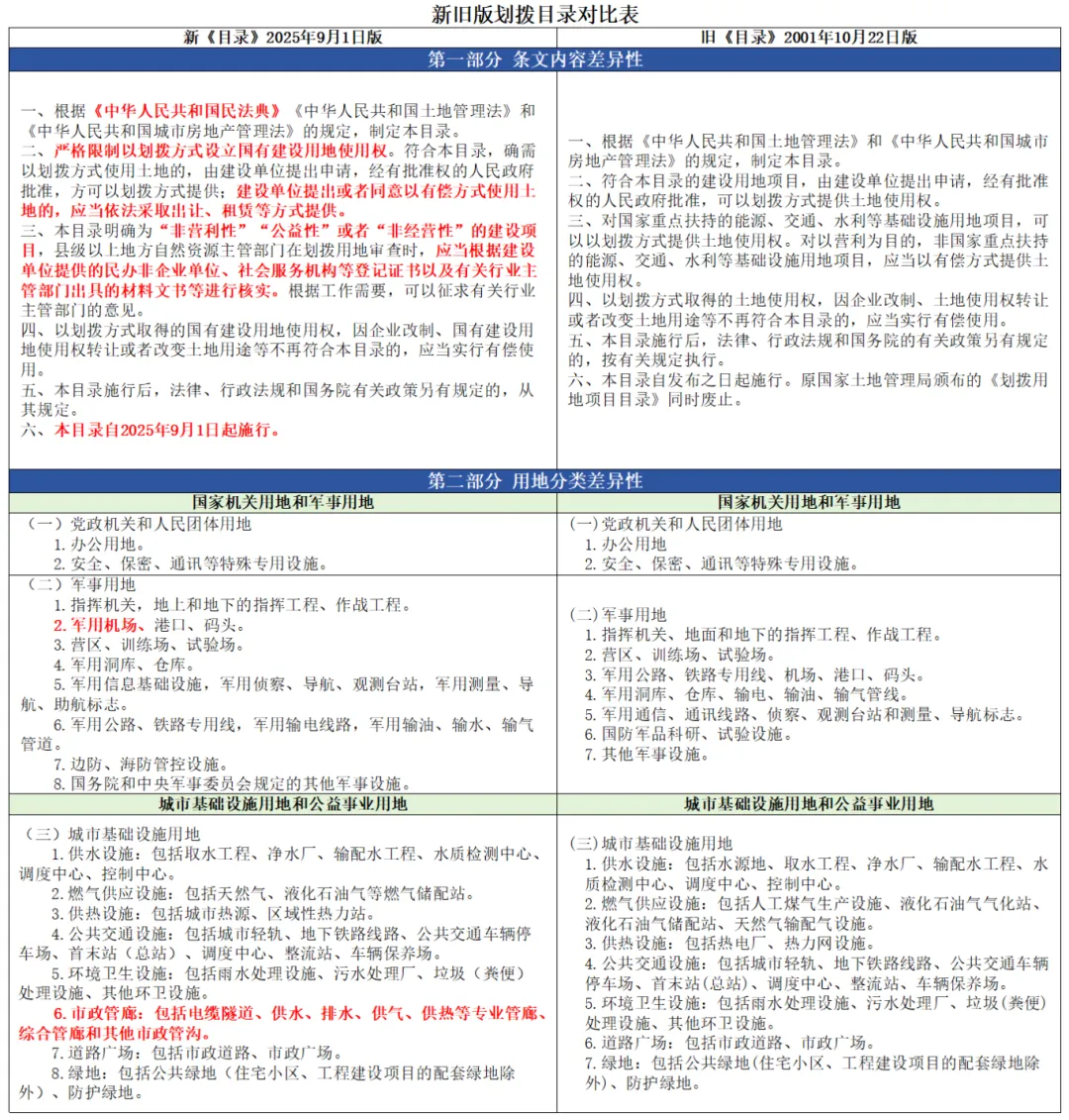

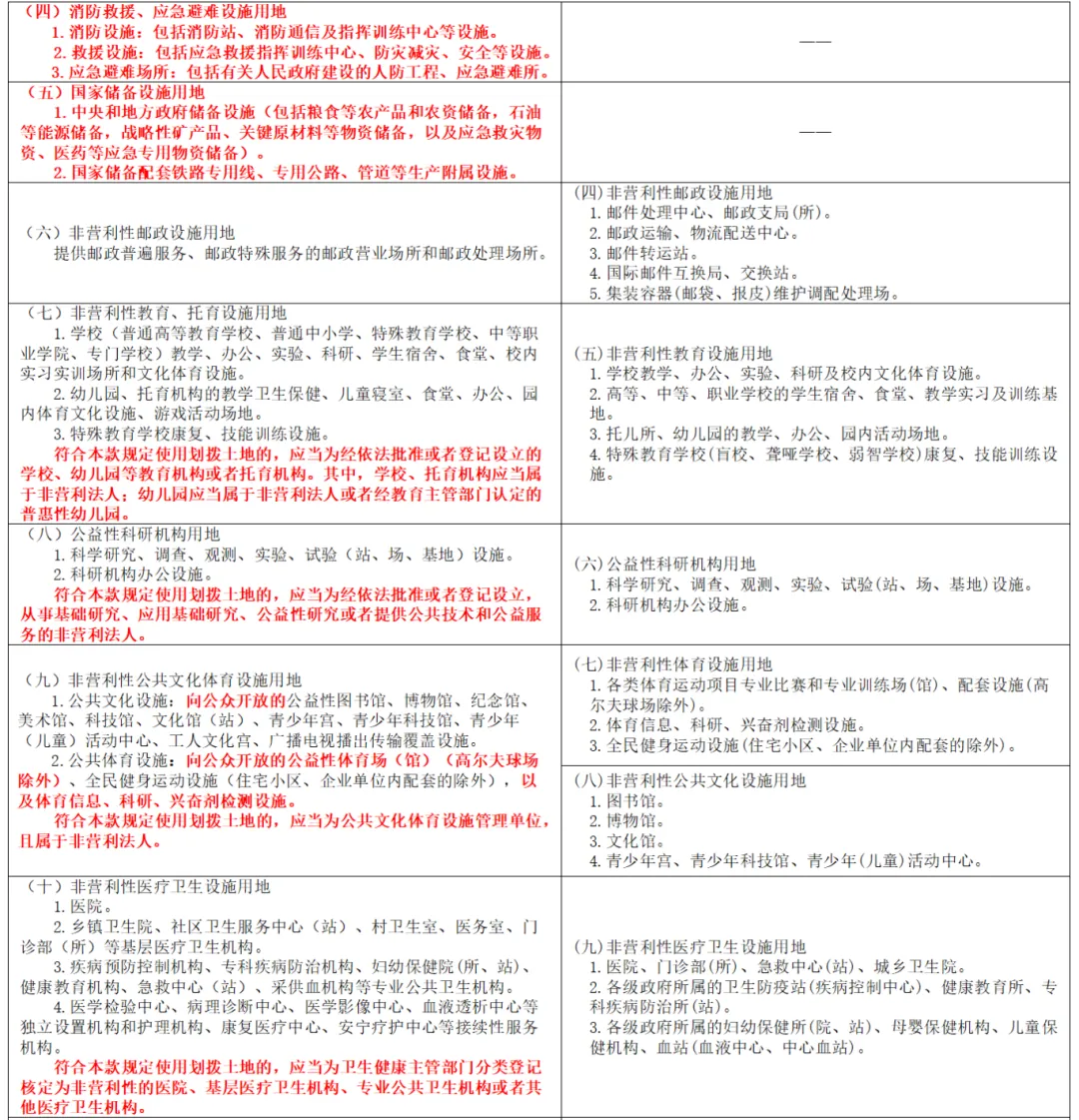

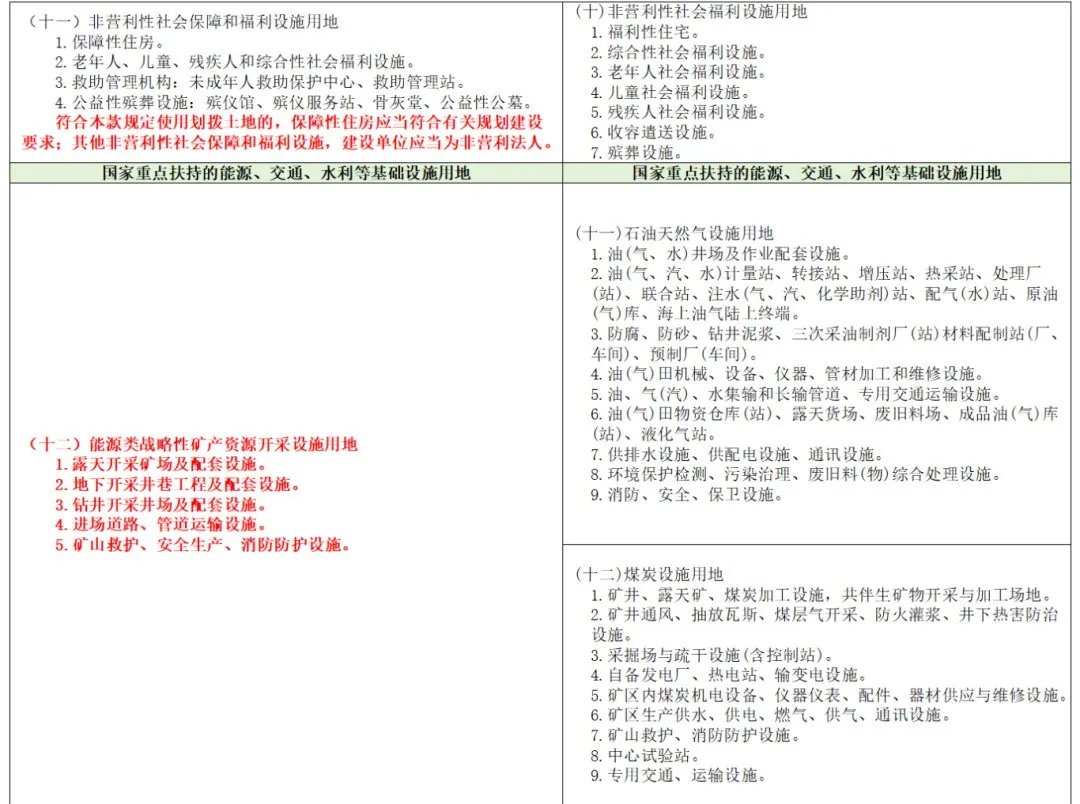

因此,新《目录》应运而生,核心目标是“提高土地要素配置精准性和利用效率”,体现土地管理理念的深刻转变。新《目录》通过科学调整、精简归并与细致划分,涵盖20大类用地、106种具体情形,结构更清晰,覆盖更全面。

具体变化在哪?

四大关键变化重塑规则

新《目录》确立“严格限制划拨,鼓励有偿使用”原则,符合新《目录》的项目,若建设单位提出或者同意以有偿方式使用土地的,应当依法采取出让、租赁等方式提供;同时,也提出了更清晰、更严格、更适应时代的土地划拨规则。

一、用地类型“扩容升级”:精准对接发展需求

01 应急管理升级:单列“消防救援、应急避难设施”

强化公共安全韧性建设,体现从灾后救援向事前预防与应急保障并重的转变。

02 能源结构转型:在电力设施中明确“储能电站及相应设施”

直接呼应“双碳”战略下构建新型电力系统、发展新能源的迫切需求。

03 城市发展深化:城市基础设施中增加“市政综合管廊”

顺应城市地下空间集约高效开发和现代化治理趋势;同时新增 “烈士纪念设施用地”(传承英烈精神,弘扬核心价值)和 “生态环境和资源保护事业用地”(筑牢生态屏障,服务美丽中国建设)。

04 国家储备体系完善:单列“国家储备设施用地”

服务国家战略物资和能源资源安全保障,提升应对风险挑战能力。

这些新增项绝非孤立调整,而是清晰映射了我国在公共安全体系现代化、能源绿色低碳转型、城市治理精细化与品质提升、国家经济安全保障强化以及生态文明建设深化等关键领域的发展轨迹和战略重点。

二、公益认定“门槛提高”:严防“搭便车”

标准更严:

对“非营利性”“公益性”“非经营性”项目的界定更明确严格。例如,公共文化体育设施必须“向公众开放”才可划拨;民办学校、医院等需查验“民办非企业单位登记证书”或“社会服务机构登记证书”及行业主管部门认定材料;科研机构办公设施,应当为经依法批准或者登记设立,从事基础研究、应用基础研究、公益性研究或者提供公共技术和公益服务的非营利法人。

普惠导向:

新《目录》首次将“普惠性幼儿园”纳入划拨范围,体现了对普惠性教育的支持,但同时设定了严格的双重门槛,必须是非营利法人或经教育部门认定的普惠性幼儿园。这确保了政策红利精准投向真正具有普惠性质的学前教育机构。

三、用途变更“刚性约束”:实现闭环监管

新《目录》明确规定,以划拨方式取得的土地,一旦因企业改制、使用权转让或改变土地用途等原因不再符合新《目录》要求,必须依法转为有偿使用方式(出让或租赁)。彻底堵住利用公益用地进行商业开发的制度漏洞。

四、审查机制“协同联动”:提升认定准确性

地方自然资源主管部门审查时,可根据需要征求相关行业主管部门(如教育、卫生健康、民政等)意见。通过建立部门协调机制,提升“公益性”认定的专业性和准确性。

有什么深远影响?

具体变化在哪?

深化自然资源有偿使用制度改革的要求

新《目录》的实施绝非简单的条文变更,它将深刻影响政府管理逻辑、企业决策模式、市场运行规则以及产业发展方向,带来一系列实质性变化:

地方政府:“公益保障者”与“市场守门人”双重角色强化

新《目录》实施将改变地方政府角色,“有批准权的人民政府”作为关键审批闸口,其决策责任加重,需实质判断“确需划拨”,精准平衡“应保尽保”与“严防搭车”,自由裁量空间与压力同步增大;同时带来土地财政结构微调,因划拨范围严格受限、有偿使用扩大及用途变更强制转有偿,地方政府来自出让、租赁的收入比重将有所提升;此外,协同监管成为常态,自然资源部门需高频联动教育、卫健、民政、应急管理等多部门进行“公益性”联合认定,跨部门协作机制面临现实考验。

用地企业:成本预期清晰化,决策模式转变

新《目录》对企业用地策略产生多重影响,投资非营利性学校、医院、养老等项目时,“公益认定”成为关键门槛,其严格的“非营利性”和“公益性”标准(需登记证书、主管部门意见等)增加了申请划拨用地的复杂性和不确定性;与此同时,对于非核心公益项目或需灵活处置土地的项目,“有偿使用”(出让/租赁)正成为更主流、更可预期的选择,倒逼企业精细测算不同方式的长期成本与资产价值;而对于早年通过划拨获得土地的企业(尤其是改制国企、事业单位转企),若其土地用途或主体性质已不符合新规,则直面“必须转有偿”的硬约束,需补缴土地价款或调整租赁安排,运营成本增加或触发资产重组压力显化。

土地市场:规范化、多元化与活力提升

新《目录》将改变土地市场生态,一方面,划拨“口子”实质性收紧,彻底堵死不符合新《目录》项目获取低成本土地的“灰色”渠道,迫使更多项目进入公开出让或租赁市场,显著提升市场公平性;另一方面,明确“鼓励有偿使用”并包含“租赁”方式,为短期、灵活用地需求(如试点项目、阶段性设施)提供了合法路径,一定程度激活土地租赁市场;同时,强制要求存量不符合条件的划拨土地转有偿,将释放一定量的土地进入转让、抵押、出租等二级市场流通环节,有效增强整体土地要素的流动性。

重点领域发展:获得精准“用地支撑”,引导投资方向

新《目录》通过用地政策精准引导产业发展,一方面对明确纳入目录支持的储能电站、市政管廊、国家储备库、应急避难场所、普惠性幼儿园、生态保护设施等领域,提供稳定、低成本的划拨用地保障,有力引导社会资本与财政资金投向国家战略和民生短板;另一方面,严苛的公益认定标准与用途锁定机制形成“闭环监管”,极大压缩了具有商业开发倾向的“伪公益”项目操作空间,迫使其要么彻底转向纯市场化运作(招拍挂),要么严格按公益属性接受监管;同时,准入严控、用途锁定与强制转有偿机制共同作用,有效抑制囤地与低效利用行为,显著促进存量划拨土地的盘活与集约利用,从资源端支撑高质量发展。

结语

此次《划拨用地目录》全面修订,是深化土地要素市场化配置改革、推进土地管理制度现代化的重要举措。它响应了深化自然资源有偿使用制度改革的要求,平衡了公益保障与市场效率,为高质量发展提供了坚实的土地制度支撑。新规落地,标志着我国土地资源配置与管理已经迈入精细化、高效化、规范化的新阶段。

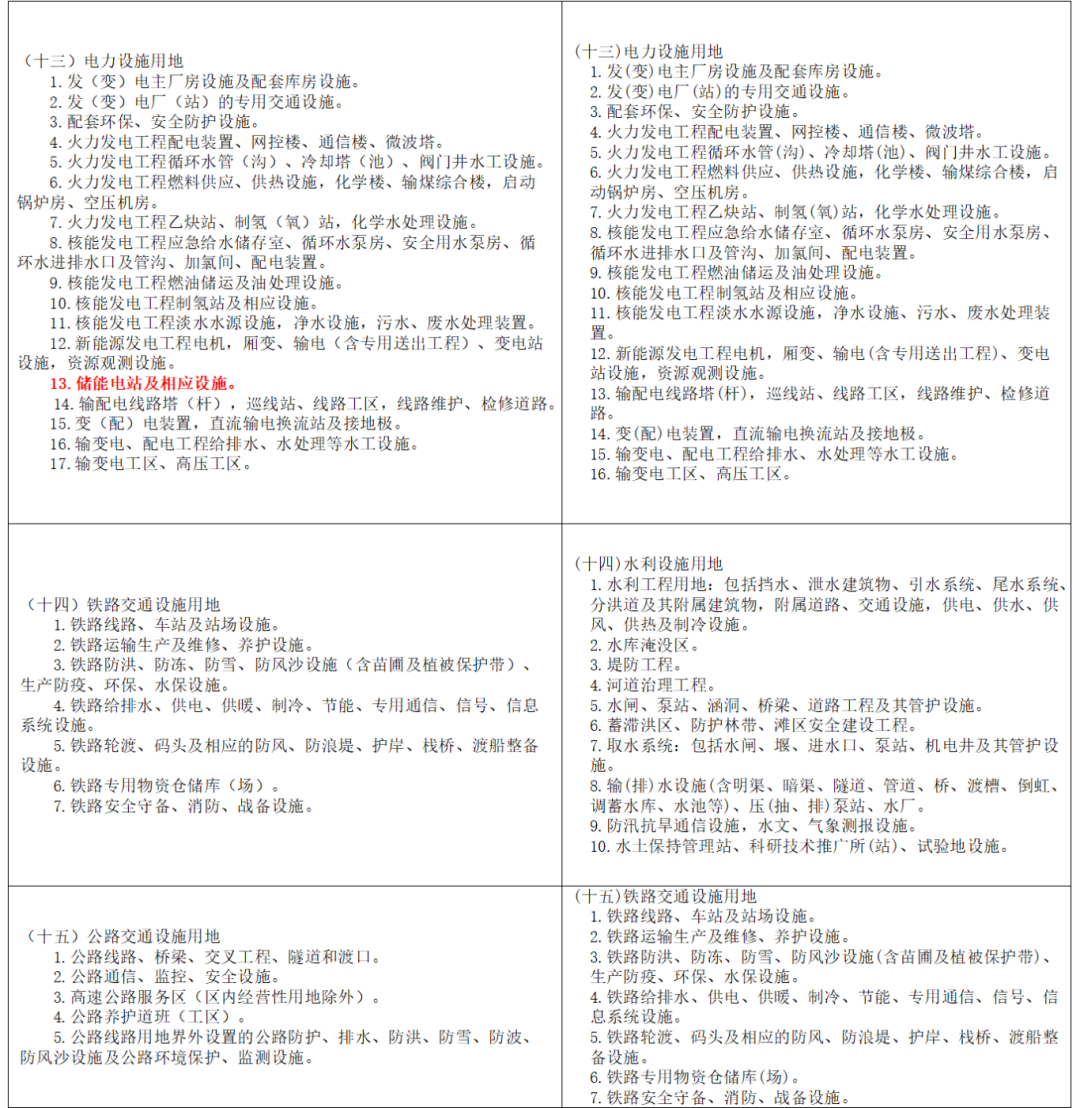

滑动查看《新旧版划拨目录对比表》: