我国经济正处于高质量发展阶段,当前土地市场环境、需求等都发生变化,土地管理向新方向、新需求动态拓展,呈现出多元化、复杂化特点。以基准地价和标定地价为核心的公示地价是我国最基本的政策性地价标准,也是地价管理工具体系的重要组成部分。为助力公示地价体系应用,本文梳理了全国主要城市公示地价体系应用情况,在此基础上分析了问题,并提出了初步思考和建议,以供参考。

一、公示地价体系的基本情况

根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)文件要求,2001年各地开始组织编制国有建设用地使用权基准地价;根据《国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》(国土资厅发〔2017〕27号)和《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)等文件要求,各地全面开展农用地、集体建设用地基准地价和标定地价制订工作。截至目前,全国各县(市、区)已基本按照自然资源部的要求,建立起空间覆盖范围拓展、涉及地类细化、价格类型更加丰富等特征的城乡一体化公示地价体系。另外,为满足土地有偿使用范围扩大、城市地下空间的开发利用需求迫切等方面的管理需求,部分城市如海口市积极探索建立了经营性地下空间基准地价;同时广州市、惠州市惠阳区、青岛市等地探索并建立划拨国有建设用地基准地价体系,填补了划拨技术评估方法不足的短板,也提高了相关用地出让金评估工作的质量和效率。

二、公示地价体系应用情况

(一)国家层面应用场景

我国公示地价体系随着土地有偿使用制度改革的深化和土地市场的日趋丰富而不断发展,发挥了重要作用,国家层面已出台了以下地价应用管理政策:

1.最低限价管理

依据《协议出让国有土地使用权规定》(国土资源部令第21号)规定“有基准地价的地区,协议出让最低价不得低于出让地块所在级别基准地价的70%”。根据《国务院办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的指导意见》(国办发〔2019〕34号)(下文简称《指导意见》)规定,土地二级市场交易申报价格比标定地价低20%以上的,市、县人民政府可行使优先购买权。

2.地价评估

根据《国土资源部办公厅关于印发〈国有建设用地使用权出让地价评估技术规范〉的通知》(国土资厅发〔2018〕4号)和《自然资源部办公厅关于印发〈划拨国有建设用地使用权地价评估指导意见(试行)〉的通知》(自然资办函〔2019〕922号)要求,采用公示地价系数修正法进行土地市场价格评估业务过程中,以发布的基准地价和标定地价作为修正基础。

3.全民所有自然资源资产价值核算

根据《全民所有自然资源资产清查技术指南(试行稿)》技术要求,在综合采集建设用地、农用地价格信号的基础上,将基准地价、标定地价这类公示地价通过综合修正到清查内涵下的价格,构建县级清查价格体系,分别对建设用地、农用地、待核实土地等进行经济价值估算。

(二)地方层面应用场景

1.基准地价

(1)出让国有建设用地基准地价

▲图1 出让国有建设用地基准地价

(2)划拨国有建设用地基准地价

目前广州市与惠州市惠阳城区、青岛市、西安市、安阳市等地区均已公布实施划拨国有建设用地基准地价,主要仅应用于地价评估,填补了划拨技术评估方法不足的短板,暂未出具相关应用政策。

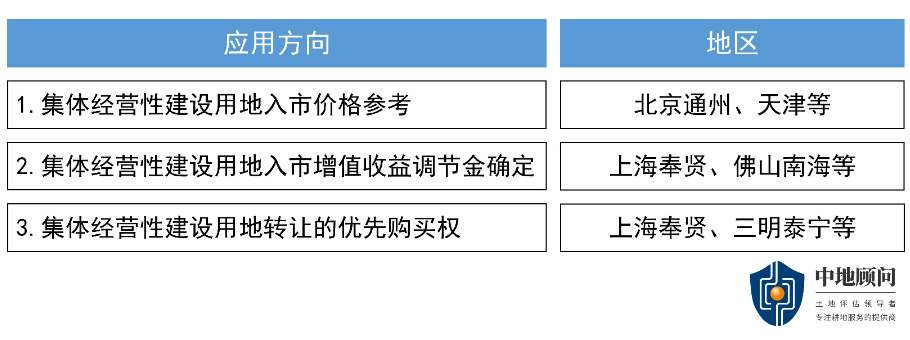

(3)集体建设用地基准地价

▲图2 集体建设用地基准地价

(4)农用地基准地价

目前多数地区已建立起农用地基准地价体系,主要应用于农用地流转、作价入股等方面的地价评估与自然资源资产清查价值量核算,暂未出具相关政策。

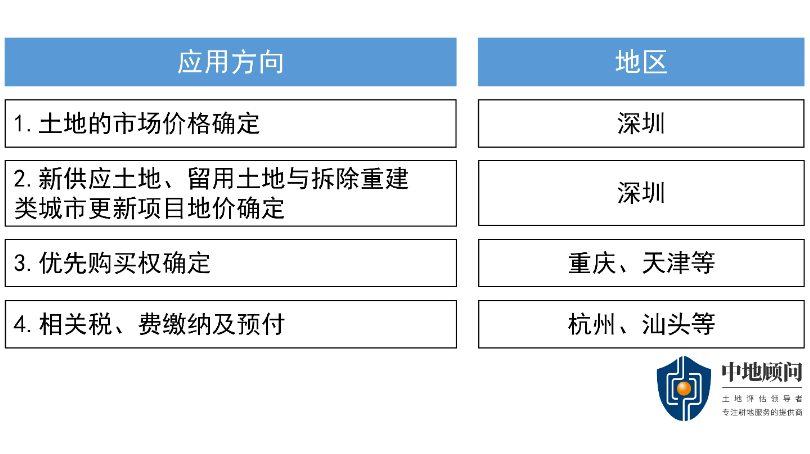

2.标定地价

▲图3 国有建设用地标定地价

(三)公示地价体系应用特点

综上分析可知,城乡一体化公示地价体系广泛应用于全民所有自然资源资产价值核算及地价评估工作中。除此之外,由于不同区域土地市场及地价体系发育程度不同,各地价体系应用也不尽相同。鉴于出让城镇国有建设用地市场及地价体系发育完备,出让国有建设用地基准地价应用相对其他类型地价体系应用上较成熟。而划拨国有建设用地基准地价较少地区编制,且缺乏应用指导性意见。对于集体建设用地和农用地基准地价,在应用管理上缺乏指导性意见,应用上尚处于探索阶段;同时流转市场处于发育初期,总体上应用需求亦不足。除如深圳市、东莞市等建立起全域覆盖下的标定地价体系之外,大部分城市建立的标定地价体系由于地价体系技术层面上的限制,在地价评估中的应用理论可行,但实操极少,对成果应用性造成了一定影响。

三、公示地价体系应用中的不足

(一)公示地价体系更新不及时,地价体系成果与市场不匹配

2001年《国土资源部关于整顿和规范土地市场秩序的通知》提出:“基准地价原则上每三年更新一次,并根据市场变化,适时进行调整。”同时根据《城镇土地估价规程》(GB/T 18508-2014)要求“基准地价更新频率不得低于每3年一次,每隔6年应进行一次全面更新”;《标定地价规程》(TD/T 1052-2017)要求“标定地价评估及公示应以年度为周期开展”。因此,根据政策要求与技术规范,均要求根据市场情况,适时更新公示地价。

不少地方政府公示地价更新公布不及时,造成公示地价与市场成交价存在明显差距,容易导致以下情况:

第一,在土地供应过程中,运用基准地价进行土地价格预判的准确性不足,地价成果与市场现状不匹配。

第二,在地价评估过程中,由于待估宗地的评估时点与公示地价的估价期日相隔较久,导致估价师在采用公示地价系数修正法时,难以把握期日修正幅度的准确性,导致公示地价应用的可信性较低。

(二)部分公示地价缺乏实施细则指导

一是公示地价应用场景缺失。集体建设用地、农用地基准地价及标定地价的应用管理缺乏指导性意见。同时多数地区集体建设用地市场和农用地市场发育还处于初级阶段,未形成统一透明的价格市场,总体应用需求不足。

二是最低限价管理应用实操不足。根据《指导意见》(国办发〔2019〕34号)的规定,土地二级市场交易申报价格比标定地价低20%以上的,市、县人民政府可行使优先购买权。目前对于这一应用缺乏具体实施细则指导,实际应用需求亦不足。

(三)标定地价在地价评估中的应用便利性差

根据(GB/T 18508-2014)要求,标定地价系数修正法应用前提为待估宗地需位于标定区域内,位于标定区域外则无法应用,且要求选择3个(含3个)以上可比标定地价。而按照(TD/T 1052-2017)要求,标定地价公示范围成熟一片、划定一片,且各用途之间不重叠,因此多数城市标定地价成果未能全域覆盖,且标定地价覆盖率低,造成目前标定地价应用在地价评估中只存在理论上可行,但难以实际操作,存在无法选择3宗可比标定地价情况,使用局限性较大。

四、公示地价体系应用及管理的实施建议

(一)优化公示地价编制的工作流程与更新机制

第一,提高信息化建设水平。可建立公示地价发布与查询平台,以及具有地价计算功能的公示地价系统,提高成果应用的操作性和实用性,满足政府地价管理及评估机构、公众应用查询需要,实现了地价测算的自动化、智能化和便民化。

第二,强化公示地价编制业务事项办理流程。根据自然资源部对于公示地价的管理要求,规范并简化公示地价更新工作程序、明确办理流程,形成公示地价编制业务事项办理流程具体文件,避免某一环节滞后对公示地价体系更新推进的影响。第三,建立各城市公示地价体系建设技术交流平台。对各种基准地价使用权类型价格技术路线、标定地价应用及修正体系建设等技术问题进行探讨研究,取长补短,推进公示地价评估技术水平的整体提升。

(二)国家或省层面出具公示地价体系应用指导细则

第一,可参考国有建设用地,建立统一的集体土地市场动态监测与监管平台,形成交易台账,为价格评估提供基础支撑。同时,加大对农村集体经济组织的宣传教育,了解交易登记的必要性与重要性,避免村民集体土地私下流转交易的行为。

第二,探索保障性住房用地地价确定管理政策。根据《关于规划建设保障性住房的指导意见》(国发〔2023〕14号)要求,保障性住房以划拨方式供应土地,仅支付相应的土地成本。同时保障性住房配售价格按基本覆盖划拨土地成本和建安成本、加适度合理利润的原则测算确定。可探索建立划拨基准地价体系应用于保障性住房用地供应地价确定,推进保障性住房建设,促进房地产市场平稳健康发展和民生改善。

(三)推广先进城市经验,探索公示地价管理应用需求

第一,推广标定地价应用全面的城市经验。首先从技术层面上完善标定地价体系,可参考深圳市、东莞市采用标定地价范围“全域覆盖”的技术思路:不同用途的标定区域可重叠,提高标定区域覆盖度及应用可行性。其次在提高标定区域覆盖度的基础上,可探索标定地价体系应用于城市更新、棚户区改造、土地整备等地价管理方面。

第二,根据《深化农村集体经营性建设用地入市试点工作方案》,各城市可探索建立集体经营性建设用地市场的交易规则和服务监管制度,在入市管理、收益分配等方面,推广北京、天津、上海等城市,将集体建设用地基准地价体系应用于集体建设用地入市地价参考、土地增值收益调节金确定等方面,促进集体建设用地入市市场流转,推动城乡统一的建设用地市场建设。

第三,推广广州市、青岛市和海口市等城市建立划拨用地、地下空间资源等相关公示地价体系,为城市的发展提供空间支撑和要素保障。